Artistas mujeres mexicanas que deberías conocer: Liz Hernández

La reinterpretación del craft en las tradiciones.

Cuando el “hecho a mano” deja de ser fondo y se vuelve mensaje

En un mundo donde todo se siente “hecho en masa” —imágenes, productos, identidades— hay artistas que hacen lo contrario: desaceleran. Toman materiales antiguos, técnicas aprendidas en casa o en el barrio, y las convierten en lenguaje crítico. Una de ellas es Liz Hernández (Ciudad de México, 1993), artista mexicana radicada en Oakland, California.

Su práctica cruza pintura, escultura, textiles, cerámica y escritura. Pero más que una lista de disciplinas, lo que sostiene su obra es una obsesión: cómo los objetos cotidianos, los oficios y las manos que los hacen cuentan historias personales y colectivas.

Y aquí viene la primera tensión interesante (y poco romantizada): tomar el “craft” —históricamente relegado a lo doméstico, a lo femenino, a lo no-museable— y convertirlo en núcleo de una investigación artística contemporánea no es solo estética; es también política.

De la casa de la abuela al “white cube”

Liz creció en la Ciudad de México, en un paisaje visual hecho de letreros pintados a mano, mercados caóticos, templos, iglesias y la casa de su abuela, que se vuelve un archivo emocional más que un simple espacio doméstico.

Cuando migra y se asienta en Oakland, esa memoria no se queda atrás: se traduce en murales, cerámicas, placas de aluminio repujado, bordados y pinturas donde lo “popular” y lo “sagrado” conviven. Su trabajo suele ser parcialmente autobiográfico y, a la vez, un puente hacia historias familiares y comunitarias: investiga con sus propios parientes, colabora con ellxs, revisita rituales y objetos que en muchos relatos oficiales ni siquiera cuentan como “arte”.

Una pausa crítica en su contexto social:

Se podría caer en el cliché de “mexicana nostálgica que lleva sus raíces a Estados Unidos”. Pero su práctica no se queda en la nostalgia; usa la memoria como herramienta de edición: ¿qué tradiciones vale la pena reactivar?, ¿cuáles hay que cuestionar?, ¿qué se siente heredado y qué se siente impuesto?

Escribir antes de hacer: cuando la pieza empieza como cuento

Algo clave en su proceso creativo es que todo arranca con un texto. Liz escribe pequeñas historias que se convierten en el guion emocional de cada serie: a partir de ahí aparecen las formas, los colores, los personajes, los platos, las máscaras.

Esto rompe otra suposición muy instalada en el imaginario del “oficio”: que el craft es solo técnica, mano, repetición. En su caso, el craft está anclado en la narrativa:

La historia define qué materiales se necesitan: barro, aluminio, hilo, papel maché, oro o plata.

Cada objeto funciona como talismán o señal: algo que se cuelga en la pared, pero también algo que protege, conjura, cuestiona.

La pieza ya no es “artesanía decorativa”; es un artefacto narrativo que se mueve entre lo doméstico y lo ritual.

En series recientes, por ejemplo, pinta platos y vasijas con engobes de barro, trabajando la superficie casi como si fuera muro o lienzo, pero manteniendo el ADN de la cerámica popular mexicana.

Reinterpretar el craft no es hacer “folk chic”

Hablemos de esa palabra peligrosa: “reinterpretar”.

En los últimos años, muchas marcas han usado el craft mexicano como estética sin contexto: bordados sin bordadoras, talavera sin taller, milagritos sin milagro. Liz se mueve justo en el filo contrario.

Su investigación sobre las tradiciones de oficio no es un moodboard:

Se mete a la gramática material del craft: qué significa repujar aluminio, qué traduce el bordado en una comunidad, qué historias cargan la cerámica, el papel maché, el dorado.

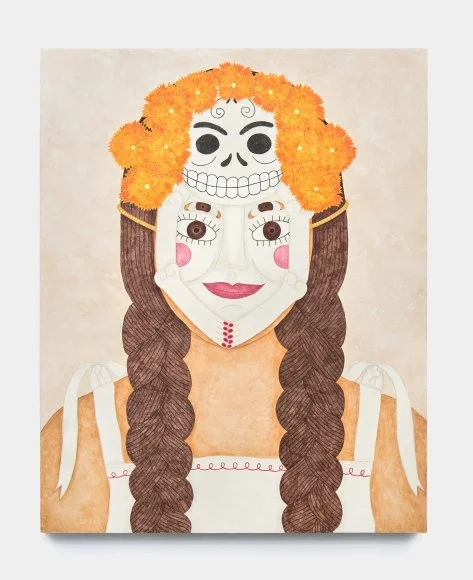

Lleva esas técnicas a otros lugares: pinta con barro sobre soportes no “tradicionales”, usa el hilo como dibujo, convierte máscaras populares en personajes que hablan de identidad, muerte, patria, género.

¿El riesgo? Que el sistema del arte la lea solo como “proveedora” de exotismo latino. Pero ahí es donde su trabajo se vuelve más agudo: usa precisamente esos códigos “folklorizables” para hablar de migración, de multiplicidad del yo, de lo que significa vivir entre países, idiomas, cuerpos y expectativas.

Mujer, oficio y futuro: el craft como resistencia suave

Históricamente, muchas de las técnicas que usa —bordado, costura, cerámica doméstica— se han etiquetado como “trabajo femenino”, menospreciado frente a la “gran pintura” o la escultura monumental. Liz hace algo incómodo (y necesario): mete ese “trabajo de mujeres” al centro del museo contemporáneo. Ahí la pieza deja de ser mantel, cortina o vajilla y se vuelve archivo afectivo, evidencia de una genealogía de manos, y al mismo tiempo una crítica a quién decide qué cuenta como arte y qué se queda en la cocina.

También habla de cuerpo: de cómo las mujeres han sostenido economías enteras desde oficios invisibilizados, de cómo el cuidado, la decoración y lo “bonito” esconden horas de trabajo, cansancio, talento técnico. Cuando ves una de sus figuras o vasijas, la estética pop de colores suaves y formas claras es la primera capa; debajo hay clase, género, migración y fe cotidiana.

Si pensamos en economía creativa —esa de la que tanto hablamos en proyectos como ArtBank—, artistas como Liz son recordatorio incómodo y hermoso a la vez: no hay futuro sostenible sin respeto profundo por los oficios, por las manos y por las narrativas que sostienen una comunidad. El craft no es solo textura; es infraestructura emocional.

En una época en la que cualquiera puede generar mil imágenes en segundos, apostar por el barro, el hilo, el metal repujado y las historias que los atraviesan es casi un gesto radical. Liz Hernández no solo reinterpreta tradiciones mexicanas: las usa como tecnología para imaginar otras formas de pertenecer, de recordar y de crecer donde pisamos.