Mundos creativos que se encuentran

La inspiración de Enrique Guzmán (México) por René Magritte (Bélgica)

La inspiración popular bajo contexto mexa

¿Qué pasa cuando un pintor de Guadalajara crece viendo noticieros de un México convulso, iglesias llenas, anuncios de Coca-Cola… y, al mismo tiempo, se obsesiona con un belga que pintaba manzanas flotantes y hombres con bombín?

Pasa Enrique Guzmán, de los autores del neomexicanismo. Pasa Magritte rebotando en el contexto mexicano. Pasa un cruce de mundos creativos que, más que “influencia”, parece una conversación tensa entre el surrealismo europeo y la experiencia latinoamericana de la violencia, la fe y la depresión.

Cuando Magritte aterriza en Guadalajara

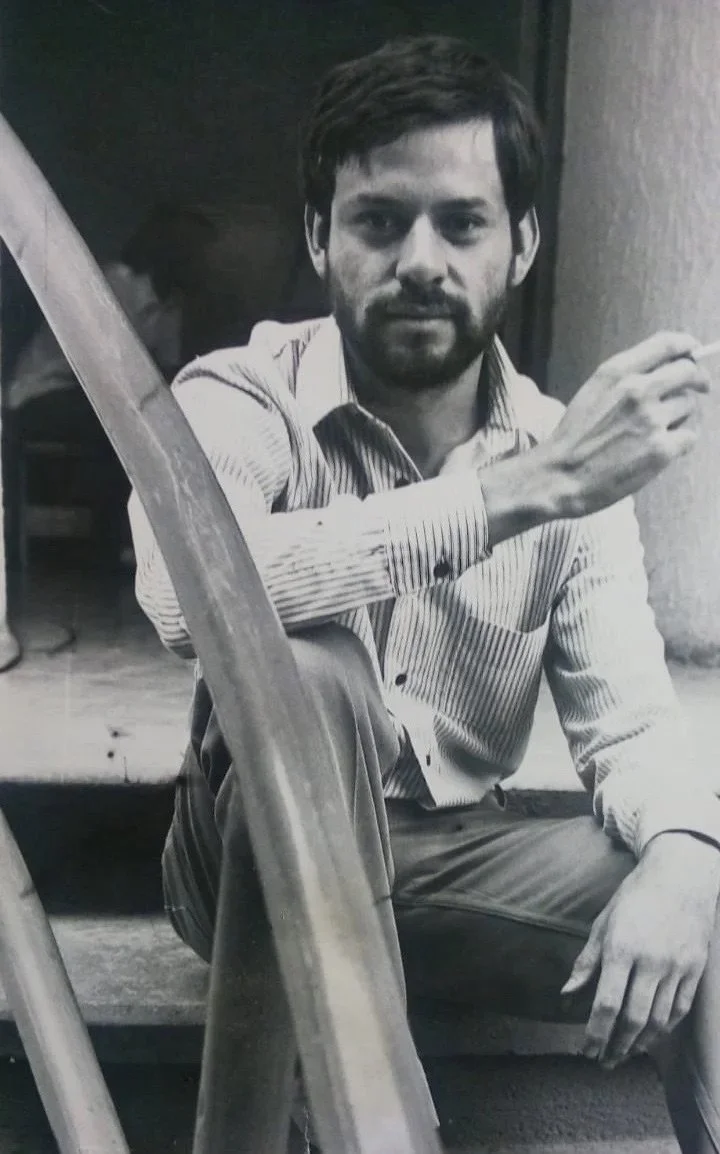

Enrique Guzmán (Guadalajara, 1952 – Aguascalientes, 1986 muere a los treinta y tres años de edad provocándose suicidio) fue un pintor precoz: a los 19 años ya llamaba la atención por una obra que no se parecía a la de sus contemporáneos. Formado en Aguascalientes y después en “La Esmeralda” en CDMX, desarrolló un lenguaje propio que navegaba entre el surrealismo histórico —claramente tocado por René Magritte— y una sensibilidad muy anclada en la cultura visual mexicana de los años setenta.

La Coppel Collection lo describe como un artista de estilo ecléctico, que va del surrealismo a una “post-vanguardia nacional”, usando soluciones poco ortodoxas: alterar la escala, romper el orden lógico de las escenas, deslizar símbolos religiosos o domésticos en paisajes oníricos. Si esto suena a Magritte, no es casualidad: textos críticos subrayan que Guzmán buscó inspiración en el pintor belga, pero llevó ese vocabulario a otro terreno, más confesional y más incómodo.

El juego de las imágenes: lo que comparten Guzmán y Magritte

Magritte hizo del cuadro un campo de trampas conceptuales: lo que ves nunca es solamente lo que ves. Pipas que “no son una pipa”, palomas hechas de cielo, cuerpos cubiertos por telas, ventanas que son pinturas dentro de la pintura.

Enrique Guzmán recoge varias de esas operaciones y las reprograma en clave mexicana:

Yuxtaposición de opuestos: Objetos cotidianos conviven con símbolos sagrados, escenas casi naïf con detalles grotescos. La mesa del comedor puede compartir espacio con un Cristo transparente o con navajas que flotan.

Ambigüedad entre imagen y representación: Como en Magritte, aparecen marcos dentro de marcos, imágenes que parecen “citas” de otras imágenes, figuras que son a la vez objeto y comentario sobre el objeto.

Alteración del orden y la escala: Cuerpos fragmentados, manos demasiado grandes, personajes que se pierden frente a cortinas o muros enormes, como en El destino secreto (1976), donde un hombre pequeño se enfrenta a un telón monumental que domina casi todo el lienzo.

La diferencia clave:

Magritte juega a desestabilizar la relación entre palabra, objeto e imagen desde un contexto europeo, filosófico, casi frío.

Guzmán usa los mismos trucos para hablar de heridas personales y colectivas: la fe católica como teatro, el cuerpo como campo de batalla, la depresión como paisaje. En obras como la llamada Miraculous Image (1974), la figura de Jesús aparece casi translúcida, una referencia directa a Magritte, pero puesta al servicio de una crítica a la doctrina religiosa y sus promesas de salvación.

Entonces, segundo punto crítico: Si leemos a Guzmán solo como “el surrealista que imitó a Magritte”, borramos todo su gesto político y emocional. Lo interesante no es la cita, sino el desvío.

Del surrealismo europeo al malestar mexicano

Los setenta en México no eran un simple telón de fondo: eran la resaca del 68, la crisis de confianza en las instituciones, la televisión entrando a todas las casas, la publicidad colonizando la mente. Guzmán pinta justo en ese cruce. Ahí entra la parte que muchas veces se da por sentada:

Se suele pensar que la “influencia europea” llega como un upgrade cultural.

Pero en realidad, en artistas como Guzmán funciona como fractura: el lenguaje de Magritte se rompe al entrar en contacto con la religiosidad, el melodrama y el kitsch mexicano.

Carlos Monsiváis dijo que Guzmán le daba al mal gusto una intención clarísima. No era decoración; era una forma de señalar la violencia simbólica que nos rodea: la imaginería religiosa, la publicidad, el sentimentalismo institucionalizado.

Magritte abría el hueco conceptual (“esto que ves no es lo que crees”), y Guzmán lo llenaba con contenido incómodo: depresión, obsesión con las navajas, cuerpos vulnerables. Ahí está el verdadero “mundo creativo que se encuentra”: la filosofía visual de Magritte colisionando con la experiencia emocional de un joven pintor mexicano.

Mundos que se tocan, no que se copian

Si el punto de partida era “Enrique Guzmán está inspirado por René Magritte”, quizá vale la pena afinarlo: Sí, hay una influencia formal evidente: yuxtaposiciones, escalas alteradas, juegos entre imagen y realidad. Pero reducir la relación a una línea recta de “maestro–discípulo” borra la agencia creativa de Guzmán y la potencia de su contexto.

Magritte le dio a Guzmán un set de herramientas para desconfiar de las imágenes. Guzmán usó esas herramientas para desconfiar de México… y de sí mismo. Esa es la intersección que hoy nos interesa: no el artista que copia a otro, sino el que toma un mundo visual ajeno y lo atraviesa con su propia biografía y su propio país. Ahí, en ese choque, es donde nacen las imágenes que realmente transforman la manera en que miramos —un museo, una calle, o incluso una sucursal bancaria.

Si México es un lienzo en blanco, como nos gusta decir en ArtBank, artistas como Enrique Guzmán demuestran que ese lienzo también está lleno de fantasmas, dudas y contradicciones. Y que, tal vez, la mejor forma de habitarlas sigue siendo a través del arte que se atreve a mirar de cerca… aunque duela.