La superstición mexicana como pulso estético en el arte

Octubre nos habla acerca de cómo las “supersticiones” mexicanas pasan de la vida cotidiana al arte, sin clichés y con respeto por su sentido profundo.

Las supersticiones en la crianza cotidiana

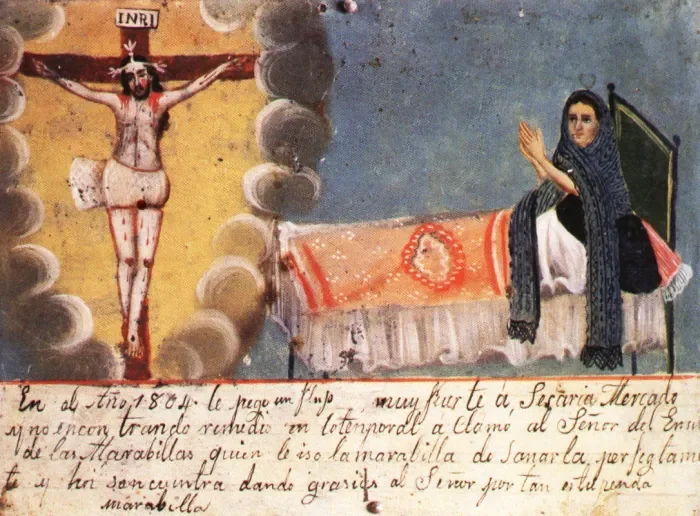

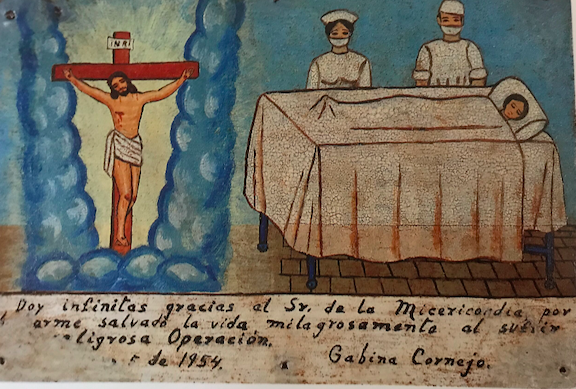

Decir “los mexicanos son supersticiosos” suena a etiqueta rápida. Lo que llamamos superstición —listón rojo, veladora para “abrir caminos”, santo volteado, moneda en la maceta— es, en realidad, una forma de hablarle a la incertidumbre. Un idioma afectivo para agradecer lo que no controlamos y pedir compañía cuando la vida aprieta. No es un adorno del carácter nacional: es una gramática emocional que organiza rutinas, consuelos y decisiones. Por eso incomoda reducirla a folclor; no es nostalgia, es método para vivir con lo incierto.

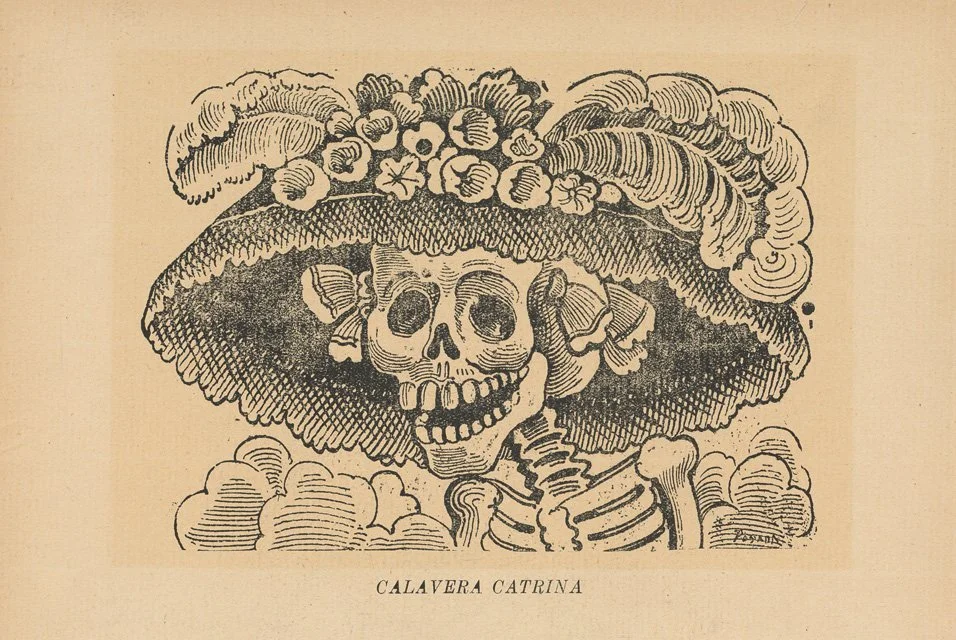

En otra orilla, José Guadalupe Posada dibuja calaveras que se burlan de la vanidad y del clasismo: humor negro como pedagogía cívica (la célebre La Calavera Catrina (ca. 1910–1913). Diego Rivera amplifica esa ironía al convertir a la “garbancera” en personaje central dentro de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), y el símbolo se vuelve fiesta y crítica a la vez. Hoy la vemos en cerámica brillante y en selfies, sí, pero su filo sigue ahí: recordarnos que todos somos hueso y que el poder también pasa. Trabajar con símbolos “místicos” no es heredar una paleta, es entrar a una disputa: ¿esto es decorado o es argumento?

La Calavera Catrina (ca. 1910–1913) - José Guadalupe Posada

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947) - Diego Rivera

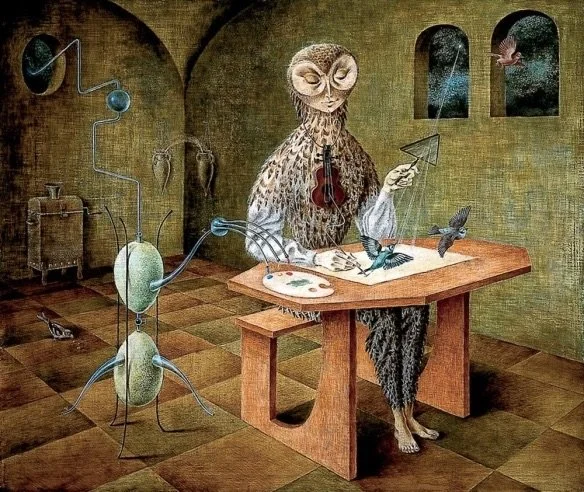

El surrealismo que México hospedó no fue escapismo: fue investigación espiritual en clave visual. Remedios Varo, en Creación de las aves (1957), alquimiza luz, música y pigmento para “fabricar” mundo: intuición y experimento de la mano. Leonora Carrington cruza su mitología con cosmologías mayas sin tratarlas como tema exótico, sino como sistemas vivos, como mostró en El mundo mágico de los mayas (1963). Lo valioso no es “lo raro”, es la escucha: tomarlas en serio, sin reducirlas a estampitas.

Creación de las aves (1957) - Remedios Varo

El mundo mágico de los mayas (1963) - Leonora Carrington

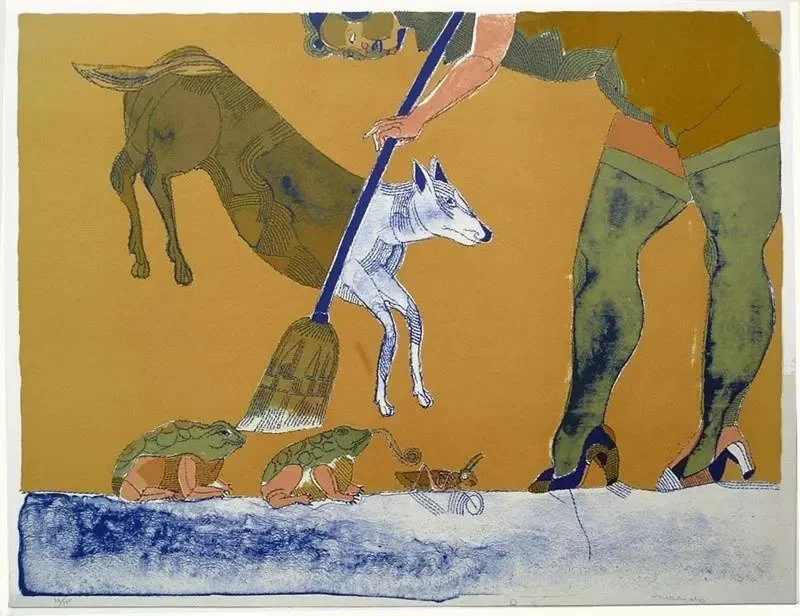

Francisco Toledo, desde Oaxaca, aterriza todo eso en arraigo. Sus iguanas, conejos y murciélagos no son “animalitos mágicos”: son política de la forma. Una manera de defender comunidad y memoria frente a la homogeneización. Ahí la palabra superstición se queda corta: lo que hay es continuidad cultural hecha imagen.

Barriendo Sapos (1971) - Francisco Toledo

Y cuando miramos la tradición wixárika —nierika y pinturas de estambre, como en el trabajo de José Benítez Sánchez— vemos cómo una pieza nacida en el rito puede habitar la galería sin perder su gravedad, siempre que el traslado no borre su razón de ser.

El nierika de Tatutsi Xuweri Timaiweme (1980) - José Benítez Sánchez

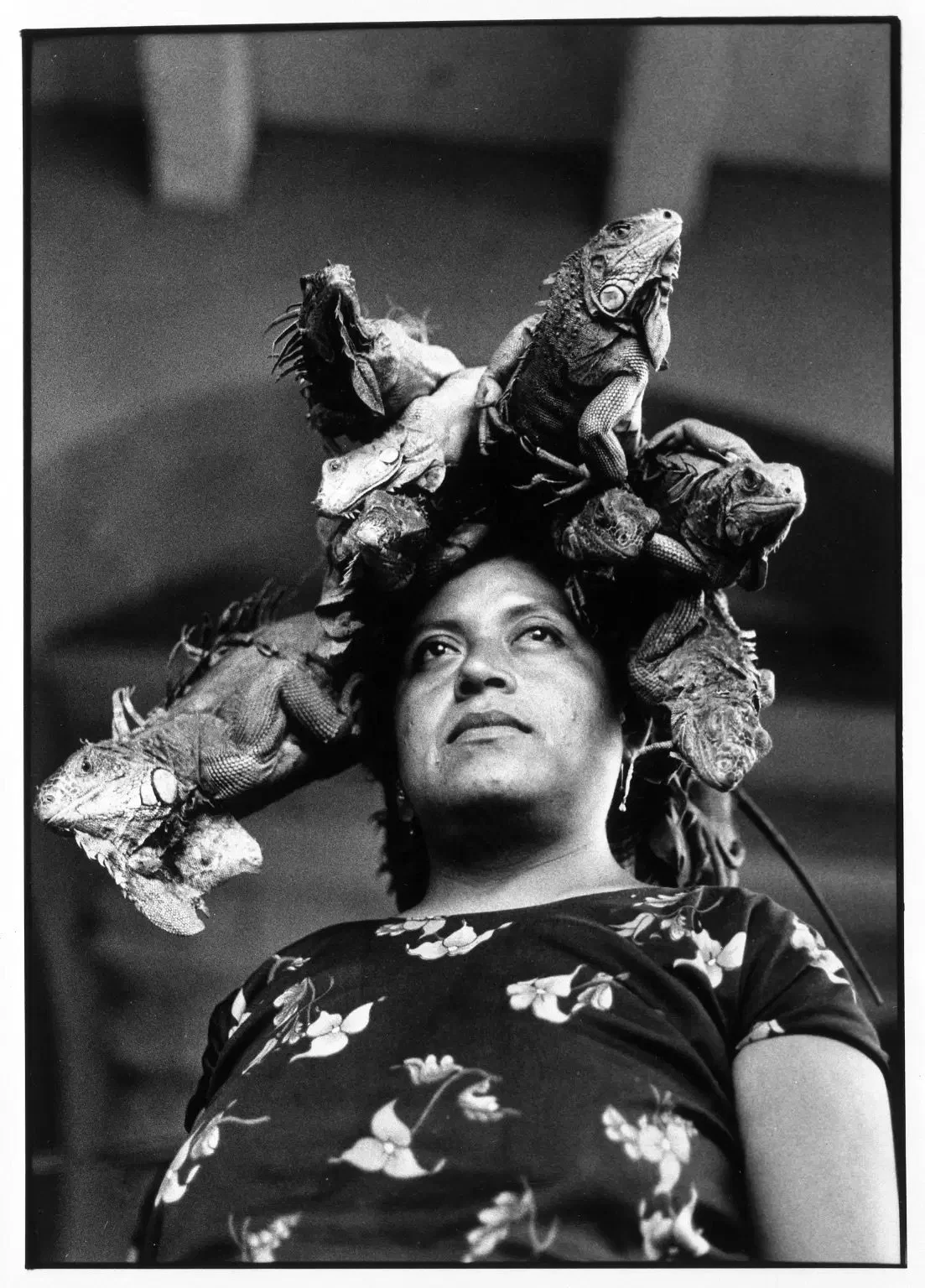

La cámara de Graciela Iturbide condensa esta tensión con delicadeza. Mujer ángel (1979) muestra a una mujer seri con radiocasete en el desierto: lo “moderno” y lo “sagrado” conviven sin necesidad de explicación. Nuestra Señora de las Iguanas (1979) revela prestigio, economía y comunidad, no un “trucaje místico” para turistas. Iturbide no caza lo exótico; observa la pragmática de los símbolos en la vida diaria.

Nuestra Señora de las Iguanas (1979) - Graciela Iturbide

Dejarse llevar por la superstición es intuición

Entonces, ¿por qué insistimos en que “los mexicanos son supersticiosos”? Porque es más fácil etiquetar que reconocer complejidad. No hay bloque monolítico ni esencia inmóvil: hay muchas maneras de lidiar con lo incierto, a veces con santos y veladoras, a veces con estadísticas y seguros, casi siempre con ambas. También hay un mercado que empaqueta símbolos místicos como “autenticidad” rápida. Ahí el arte tiene tarea: no confirmar clichés, sino devolver contexto y espesor.

Contamos historias a través del arte y esto implica responsabilidad. No tratar “lo místico” como tendencia gráfica, sino como conversación viva. La narrativa tiene consecuencias. Puede vaciar una creencia o reconocer un pensamiento en acción. De ese gesto depende si el arte místico en México termina como souvenir o como lugar verdadero para habitar el misterio.

Nosotros elegimos lo segundo: cuidar la gramática de los símbolos. Porque México no es un catálogo de clichés, es un taller vivo de imágenes para vivir con lo que no controlamos. Y el arte —cuando es honesto— no hace milagros: hace espacio para la transformación.