La guerra contra la expresión latina

Cuando el poder decide qué arte merece existir

Expresión latina bajo amenaza

En un dibujo de 1999, un niño mira los fuegos artificiales del 4 de julio a través de una rendija del muro fronterizo. Está del lado mexicano, junto a su padre. Del otro lado, la ciudad brilla como una promesa dorada. La pieza se llama 4th of July from the South Border y es de Felipe Galindo Gómez, Feggo, artista mexicano radicado en Nueva York. Durante años fue leída como lo que es: una imagen poética y crítica sobre la frontera, la esperanza migrante y el mito de Estados Unidos como El Dorado moderno.

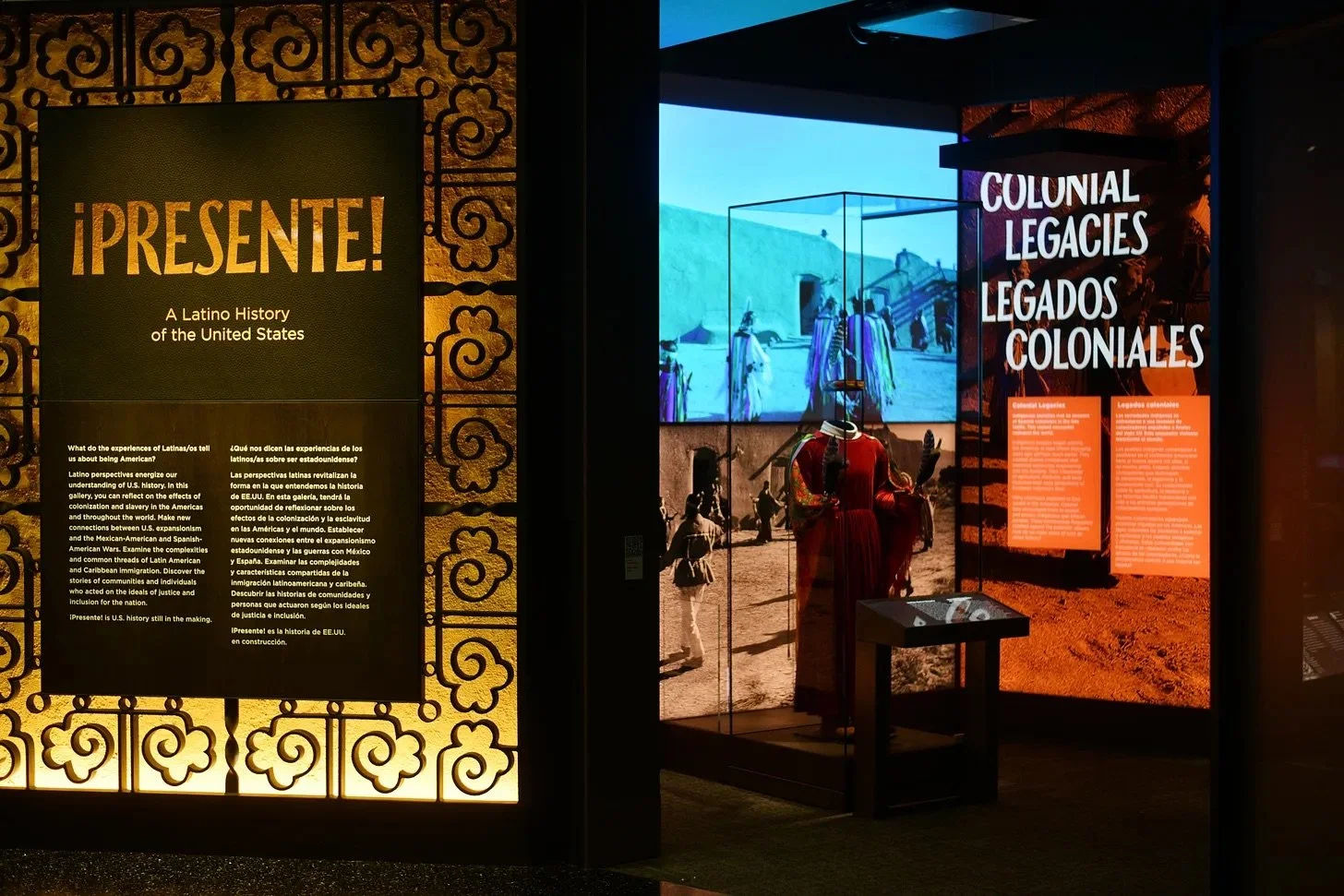

Hoy, ese mismo dibujo está en el centro de una batalla política. La administración de Donald Trump lo incluyó en una lista oficial de obras “problemáticas” del Smithsonian, acusándolo —junto con otras piezas de artistas latinos— de promover “fronteras abiertas”, “victimismo” y “sentimientos antiamericanos”. Poco después, la exposición donde se mostraba, ¡Presente! A Latino History of the United States, en la Molina Family Latino Gallery, cerró de manera anticipada y silenciosa.

No es solo un conflicto estético. Es un mensaje claro: cierto tipo de arte latino, el que nombra colonización, racismo, frontera y desigualdad, es visto como una amenaza.

De “hacer patria” a limpiar los museos

Trump no ha escondido su intención: quiere reconfigurar el arte y la memoria oficial de Estados Unidos. En agosto, la Casa Blanca publicó el artículo “President Trump Is Right About the Smithsonian”, una especie de inventario de “excesos woke” en los museos nacionales. Ahí se critica todo lo que se sale del relato heroico clásico: exhibiciones sobre esclavitud, sobre la experiencia queer, sobre supremacía blanca, sobre deportaciones, sobre el carácter colonizador de la expansión estadounidense.

El National Museum of the American Latino recibe un apartado especial. El texto oficial lo acusa de “definir la historia latina como siglos de victimismo y explotación”, de sugerir que Estados Unidos es “tierra robada” y de caracterizar la historia del país como un proceso de colonización. También cuestiona que el museo incluya testimonios de migrantes indocumentados “luchando por pertenecer” y la frase que tantos hemos escuchado en comunidades chicanas: “No cruzamos la frontera; la frontera nos cruzó”.

No es el dibujo: es desde dónde se mira

El caso de Feggo no es aislado; es un síntoma. Obras que muestran el cruce fronterizo, la experiencia migrante o las heridas del racismo son etiquetadas como “antiamericanas”, no por lo que representan literalmente, sino porque desplazan el punto de vista: ya no es el país mirándose al espejo con orgullo, sino las comunidades que han pagado el costo de ese orgullo quienes toman la palabra.

En esa lógica, el problema no es el arte, sino la mirada incómoda que propone. Se castiga cualquier pieza que recuerde que la historia de Estados Unidos también es colonia, despojo y exclusión. El arte latino que habla de frontera, detención, pobreza o cuerpos racializados se vuelve sospechoso por defecto.

Más que “guerra contra lo latino”: batalla por el relato

Decir que hay una “guerra contra la expresión latina” puede sonar exagerado, pero sí hay algo claro: se está disputando quién tiene derecho a contar la historia.

De un lado, un proyecto que quiere museos sin conflicto, sin palabras como “colonización”, “supremacía blanca” o “indocumentado”.

Del otro, artistas y comunidades que usan el museo —o la calle, o las redes— para narrar lo que rara vez entra en los manuales escolares. Véase el ejemplo de “Am I Next?”

Cuando se presiona a instituciones para cerrar exposiciones, retirar obras o recortar programas de diversidad, no sólo se ataca a artistas latinos: se envía un mensaje a todo el ecosistema cultural. Mejor no tocar ciertos temas, mejor evitar “problemas”. Eso también es censura, aunque se disfrace de “corrección patriótica”.

Cuando el museo calla, el arte busca otras salidas

Frente a este clima, muchas respuestas no ocurren dentro de los museos, sino fuera: Proyecciones sobre edificios que convierten fachadas en pancartas luminosas, intervenciones urbanas anónimas que satirizan al poder y se vuelven virales o murales, neones, stickers y playeras que circulan más rápido que cualquier boletín oficial.

Ese arte no espera el permiso de un comité; vive en la calle, en los timelines, en la conversación cotidiana. Es menos “decoración” y más alerta: nos recuerda que lo que está en juego no es solo una exposición, sino el derecho de una comunidad a contarse a sí misma.

Podríamos ver todo esto como un drama lejano en Washington, pero sería ingenuo. También en México conocemos los intentos por convertir el arte en escenografía: murales usados como fondo de inauguración, programas culturales que sólo muestran la versión turística del país, sin conflicto ni contradicciones.

Cerrar los ojos nunca ha sido política cultural

La administración Trump quiere museos que hablen menos de esclavitud, frontera y racismo, y más de unidad abstracta. Pero esconder la herida no la cura; sólo rompe el termómetro.

El arte latino funciona como archivo paralelo: guarda las historias que el poder preferiría saltarse, las cuelga en un muro, las proyecta sobre un edificio o las imprime en una playera. Y nos obliga a verlas. La apuesta va por ahí: México es un lienzo en blanco, pero no uno vacío; es un espacio donde caben las tensiones, las memorias y las contradicciones de quienes habitan este país y de quienes lo cruzan. Apoyar esa complejidad, incluso cuando incomoda, es parte de construir una economía creativa sostenible: una donde no sólo se resguarda el dinero de las comunidades, sino también su derecho a contarse con todas sus voces.